虎の巻その34 未収金が発生する背景と対応方法

はじめに

こんにちは。虎兄(とらにぃ)です。病院経営コラム「病院経営~虎の巻~」。

多くの病院で未収金の対応に苦慮しています。病院は医療費の7割や9割、保険状況によっては全額を保険者に請求することができるため、一般企業と比べると収入を担保されているように思いがちです。しかし利益率は非常に低いために、患者が病院窓口で支払う一部負担金を回収できないだけでも、病院は事実上の赤字になることがあります。未収金は経営に直結する問題です。

今回のコラムでは、病院で未収金が発生する背景や対応方法について説明します。

なぜ未収金が発生するのか

未収金が発生する理由として、下記があげられます。

①経済的な理由(支払い能力の不足)である

・ 収入状況の変化などに伴い、支払う意思はあるが医療費の支払が困難である

②病院の対応への不満がある

・ 死亡退院など、診療の結果に納得していない

・ 医療や看護、介護サービスの提供内容に納得していない

③かかりつけではない病院に受診したことなどの理由で支払い意欲が低い

・ かかりつけでない病院であるために支払意欲が低い

・ 救急搬送先が遠方であるなど物理的な距離があるために支払意欲が低い

④事故による補償が絡む

・ 自動車事故などによって患者自身が支払わない、または相手方や保険会社等の対応が遅延している

⑤支払義務者が所在不明である

・ 患者の家族などが金銭を管理しているが、その家族に連絡が取れない

未収金に対する認識

未収金に対する認識を統一しておくことも重要です。

「回収困難になってからが未収金」、「受診から1か月経過後に督促の電話をして初めて未収金」といったように、職員によって未収金の定義が異なる場合、職員の対応に相違が生じたり、遅れたりします。

「督促を行って初めて未収金」と認識するのではなく、「診療が行われた時点で入金されなかったものは一時的であっても未収金」と捉えるべきです。その考え方を院内に共有することが、そもそも論として重要になります。

未収金発生時の対応

未収金の認識から対応方法として、下記の対応が重要です。

初期対応スケジュール

・1回目 請求日から1週間後に督促

・2回目 請求日から1か月後に督促

1回目は未収金を認識した早期に対応を開始すること、2回目は診療が継続している場合に、これ以上未収金が増加しないようにすることを目的として対応します。

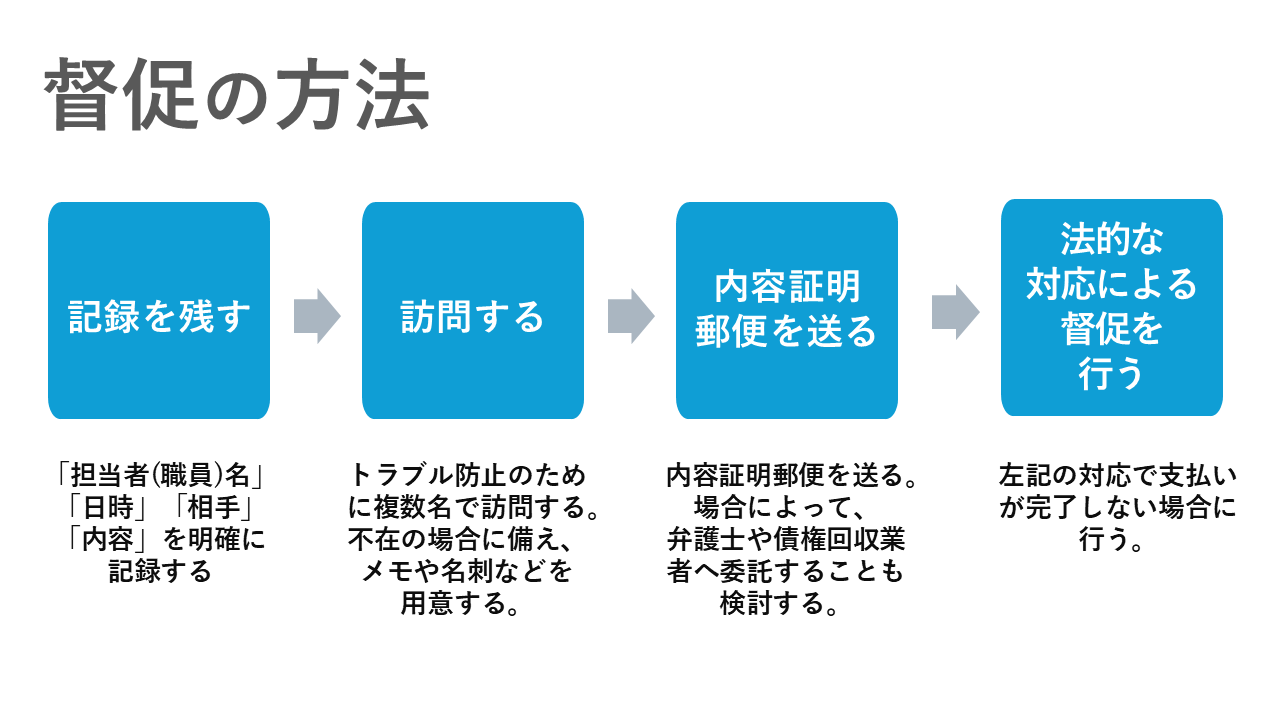

督促方法

・記録の徹底

ただ連絡をしただけでは、支払い義務者とその内容の認識に後々相違が出かねません。連絡をした際には、「担当者(職員)名」「日時」「相手」「内容」を明確に記録することが重要です。多くの病院では「日時」だけを記載していることが多いのですが、これでは次に連絡する際に、前回がどのような終わり方をしたのか分かりません。また、後述する法的対応の際にも、記録は重要です。

・訪問

支払いが実行されない場合や連絡が取れない場合には、支払義務者宅への訪問を検討します。

訪問時には、トラブル防止のために複数名で向かいます。また、不在だった場合に訪問したことが分かるよう、メモや名刺などを事前に用意しておきます。

・内容証明郵便

訪問しても支払いが実行されない場合は、内容証明郵便による督促を実施します。内容証明郵便は一般の病院職員でも作成できますが、工数等を勘案して、弁護士や債権回収業者へ委託を検討することも選択肢となります。

・法的手段による督促

前述までの対応で支払が完了しない場合は、簡易裁判所を通した支払督促を申し立てや少額裁判の申し立てによって、法的な対応を進めることとなります。

未収金をそもそも発生させないことが重要

そもそも未収金を発生させないため、平常時からの対応が重要です。

・早期の状況把握と相談対応が可能な体制の整備

入院申込時点から、本人や家族の生活状況、経済状況を把握しておくことが重要です。また、相談があったときに早期対応ができる体制を整備しておくことも重要です。

(例:病棟と医事課、ソーシャルワーカーとの連携など)

・信頼関係の構築

金銭の問題だけでなく、療養状況の適切な報告や情報提供を通じて、連絡が取りやすい関係性を構築しておくことが重要です。

まとめ

患者は受診したい医療機関を自由に選ぶことができるため(フリーアクセス)、病院は地域のニーズに対応することで、より多くの新規患者を獲得することができます。しかしその一方で、救急搬送等の緊急受診の場面において未収金が発生するリスクが高くなります。

発生した未収金への対応はもちろん重要ですが、そもそも「未収金を発生しない仕組みづくり」が病院経営の安定化に直結します。病院全体で意識づけやルールを整備することで、収入確保に向けた安定的な体制構築が可能になります。