【EUCALIA IDENTITY】#01 ヘルスケアの産業化に向けた課題と、今取り組むべきこと。<前編>

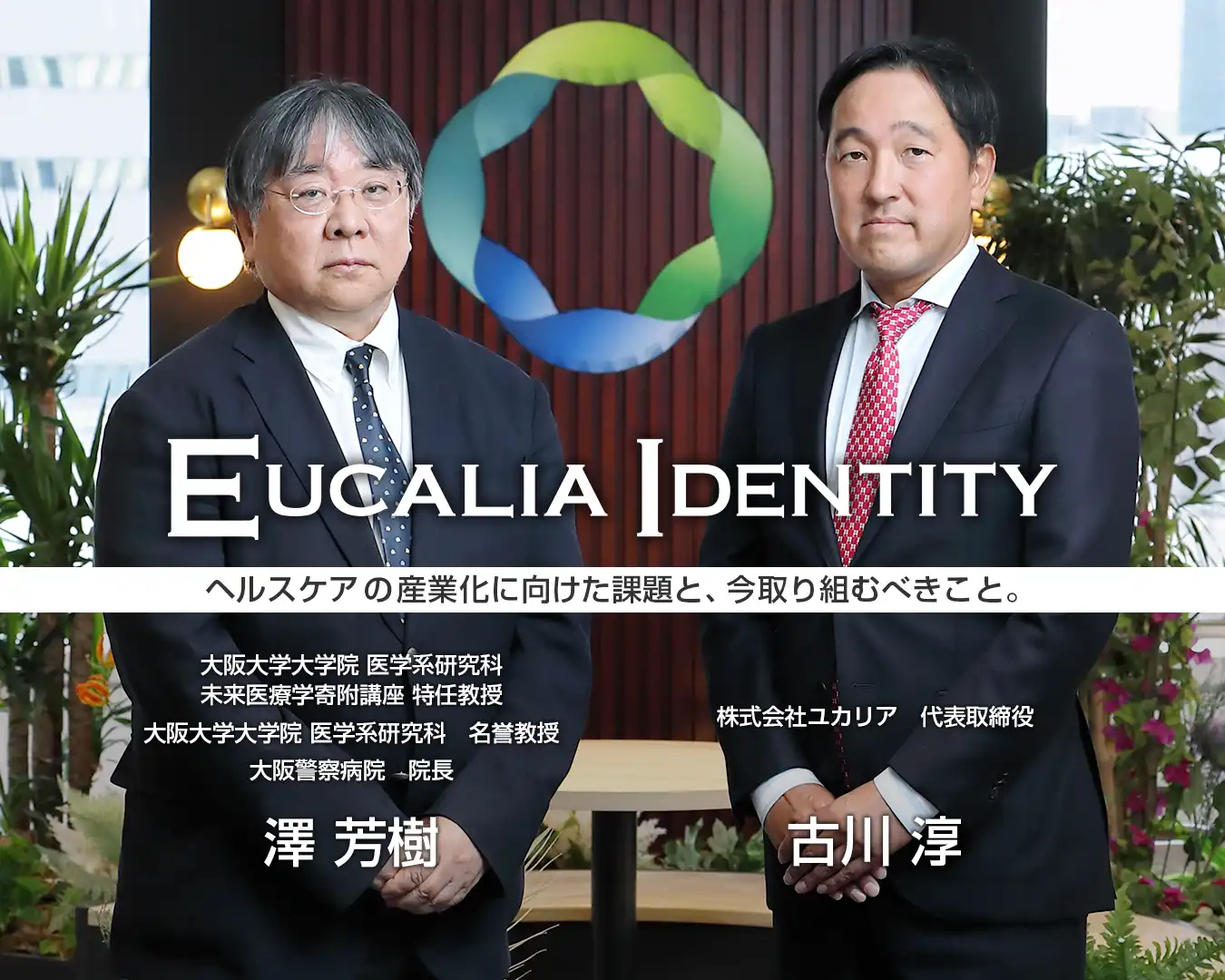

2019年にはFriendship Meetingでの基調講演、2021年にはコロナ禍のパートナー病院の取り組みをまとめた冊子「EUCALIA LIVE」にもご出演いただいた大阪大学大学院医学系研究科 名誉教授、大阪警察病院 院長の澤芳樹氏と、株式会社ユカリア 代表取締役の古川淳が、ユカリアのビジョン「ヘルスケアの産業化」、ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」について語り合いました。

【ゲストの澤芳樹氏ご紹介】

大阪大学大学院医学系研究科 未来医療学寄附講座 特任教授

大阪大学大学院医学系研究科 名誉教授

大阪警察病院 院長

◎専門分野

外科学、胸部外科学、心臓血管外科学、心筋保護、心臓移植、心筋代謝、人工臓器、遺伝子治療、再生、医療、組織工学

◎受賞歴

1989年 フンボルト財団奨学金/小澤賞

1997年 日本医師会研究助成費

2000年 テルモ科学振興財団助成金

2003年 第2回近畿循環器疾患助成金/三井住友生命助成金

2004年 第3回トヨタ共同研究技術

2006年 日本バイオマテリアル学会賞

2009年 文部科学大臣科学技術賞

2014年 大阪大学総長顕彰彰

2015年 日本再生医療学会賞/Circulation Journal Awardswards/大阪大学総長顕彰

2016年 厚生労働大臣賞/日本医師会医学賞

2019年 第1回日本オープンイノベーション大賞 日本学術会議会長賞/日本医師会優功賞

2020年 紫綬褒章/大阪大学栄誉教授

詳細なご経歴は澤教授のホームページをご覧ください > https://sawayoshiki.com/

サスティナビリティを失いつつある日本の医療制度

古川:

元々、澤先教授との出会いは「終末期を考える会」でしたよね。あれから終末期の考えも変わってきました。

澤:

DNR(Do Not Resuscitate:蘇生処置拒否指示)が常識になってきました。

古川:

世の中に言葉としてもだいぶ浸透しました。ホスピスの拡充もありますよね。

そのような流れの中、日本は国民皆保険制度の制度疲労によって、高水準の医療をあまねく提供することが限界に近づいているように感じます。澤教授はどのような課題感や問題意識をお持ちですか。

澤:

まずは医療費がもう崩壊寸前ですよね。以前厚労省で今の医療制度について議論したことがあるのですが、厚労省の試算では現状の制度を維持するのに本当は年間70兆円必要だと。ところが今は40兆円かけるのがやっとです。そもそも税収が60兆円しかない国でそんなことを言っていたら、医療費以外はほとんど借金になってしまいます。

古川:

他のインフラが守れなくなってしまいますね。

澤:

だから今後は、民間保険をもっとうまく使った高度医療や先端医療を新しく制度導入すべきだと思います。国民皆保険の話は関係者にとって、ある意味でアンタッチャブルな世界です。とは言えそろそろ早めに議論を進めることが必要だと考えています。

古川:

中小規模民間病院の理事長や院長サイドでいうと、保険収載されていない医療は「やってはいけないこと」だと思っている感覚があります。つまり日本の国民は医療に関して「選べる自由」を今まで経験してこなかった。なので制度疲労をおこしていても変えるのはすごく大変だと思います。

「ヘルスケアの産業化」が我々のビジョンなんですけども、やはり産業化することによってサステナブルな医療提供が続けられると感じています。

澤:

もちろん国民皆保険は素晴らしい制度である一方、アメリカのメディケア制度と比較すると、自分で選択して医療行為を受けるという仕組みではなく国民の負担の中でどこまでできるか、となります。アメリカでは選ばれることを目指して医療が日々進化していくので、近い将来アメリカと日本医療レベルに大きな差が出てくるかもしれません。

古川:

今のアカデミアが基礎から臨床までしっかりしているのは医療従事者の志の高さの賜物だと思うんですけど、気持ちだけでは続かない。マーケットからお金が入ってくる必要があるし、それを応援する民間企業も必要です。

澤:

そうですね。なのでまずは比較的安価な医療を基本的に自由診療にしてしまうのは良いかもしれません。さすがに心臓手術をすべて自己負担とするのは厳しいと思いますが、ちょっとした風邪や胃腸炎などはそれぞれが負担するなど少々の弾力性を持たせないと、国民皆保険の継続は難しいでしょうね。

人材育成にもつながるタスクシェア

古川:

現在ユカリアは、200床前後の中小規模民間病院の経営支援をメインフィールドとしています。特に医療人材育成を重要視しているのですが、大学の医局制度改革を推進した澤教授の考えを聞かせていただけますか。

澤:

私は看護学校の校長も兼任しているのですが、そこでは「キャリアデザイン」をキーワードにしています。旧来の日本の看護教育は、おしなべて平均化させる印象でしたが、これからは突き抜ける人材の育成が大切です。認定看護士や特定行為看護師などを取得することで、医師しかできなかったことを少しずつタスクシェアをすることができます。

ME(Medical Engineer:臨床工学技士)や臨床検査技師なども同じで、看護師にしかできない病棟の看護業務に注力してもらうため、他の人材がタスクシェアすればよいのです。医療に参加しているということで彼らのモチベーションも高まります。

古川:

タスクシフトはウィンウィンですよね。そのような病院には優秀な人材が集まるじゃないですか。先程おっしゃったように突き抜けた人材にはしっかりと報酬も上げる。そうすることで個人のスキルアップも早くなりますよね。

医療の産業化とはベンチャーを育てる仕組み作りから

古川:

澤教授のご講演で「日本は医療の産業化が必要」だと拝聴したのですが、それはどのような世界観なのかお聞かせください。

澤:

私は日本の多様な産業のなかでも、医療産業が最も遅れているように感じています。研究はかなり進んでいても、それを臨床に応用したり実用化したりするところは世界的に見ても劣っているのです。これを解決するには、私は産業化しかないと考えています。

例えばCTは日本発祥ですが、国内の病院で日本製のCTを使っているのは3割程度かと思われます。多くの病院は海外製を使用していますが機械の中身を見るとたくさんの日本製パーツが使われているんですね。

古川:

内視鏡手術支援ロボットのダビンチにもかなり日本製の部品が使われていますよね。

澤:

そうです。超音波機器やペースメーカーも同じ状況です。さまざまな医療機器を設計して部品も作っているのに、最終的な製品は外国から高額で購入しているのです。今後はこの仕掛けを逆回ししたいと考えています。

医療の産業化、つまり実用化の部分で今取り組んでいることとして、私が取締役として参画しているクオリプス株式会社があります。その業務内容は、山中先生がノーベル賞を受賞したことでも知られるiPS細胞由来の心筋細胞シートの開発・事業化です。上場も見据えていますが、私の考えでは欧米諸国をターゲットにしています。そこから日本にフィードバックする形をとれればいいなと。

古川:

素晴らしい!まさに「医療の産業化」ですね。日本にはいい基礎研究をしている先生が実はたくさんいますが、そのほとんどが実用化されずに忘れ去られているような気がします。もっといろんなマーケットの人たちが見て調べてお金を出して、結果としてリターンを得られるような仕組みが作られないと、産業化は進みづらいのではないでしょうか。

澤:

そもそも日本にはベンチャーインキュベーションの仕組みが出来上がっていないですよね。アメリカだとベンチャーを作ってファンドがついてさらに伸びる、という仕組みがしっかりあります。私は「進学塾予備校方式」と言っていて、優秀な人材がいい結果を出し、さらに成長していく。そんな良いスパイラルを進めていくことが大切だと思います。

古川:

ユカリアでも医療の産業化に寄与するベンチャーを応援していきたいですし、そのための仕込作りに取り組んでいきたいいと思います。