【TOP対談~変革者に聞く】#04

医療・介護現場におけるDEI実践への道しるべ。<前編>

自身がトランスジェンダーであり、DEI(Diversity=ダイバーシティ・多様性、 Equity=エクイティ・公平性、 Inclusion=インクルージョン・包括性)を主とした幅広い活動を展開する杉山文野氏と、株式会社ユカリア代表取締役の古川淳が、企業および医療・介護業界におけるDEIについて語り合いました。

【ゲストの杉山文野氏ご紹介】

1981年東京都新宿区生まれ。フェンシング元女子日本代表。

早稲田大学大学院でのジェンダーやセクシュアリティを中心とした研究、およびトランスジェンダーである自身の体験を軸に、NPO法人の運営や講演会、著書の出版などを通じて幅広くDEIの周知活動を展開。2023年に株式会社ユカリア社外取締役に就任。

DEIは自分事であると認識する

古川:

杉山さんに出会ったのは、数年前のG1サミット(ビジネスイベント)が最初ですよね。

杉山:

はい。でもちゃんと話したのは数年後に僕がダイバーシティのイベントをした帰りの電車でご一緒したときですよね。そのとき、古川さんは医療関係のお仕事されている方なんだ、と。

古川:

そこで聞いたLGBTQの話に衝撃を受けました。自身があまりにも知らなかったこと、そして今の医療や介護の業界こそ、最も必要なことだと感じましたから。

その後、コロナ禍に開催することになった「東京レインボープライド2022」のイベントに、ユカリアがメディカルアドバイザーとして参加することになりました。

「新型コロナ トータルサポート」2020年5月より企業・団体向け感染症アドバイザリーサービス(現在はサービス終了)

「東京レインボープライド2022」にユカリア社員も参加。企業バナーはレインボーロゴを掲載

杉山:

それでも、今回社外取締役のお話をいただいたときは、正直驚きました。企業の社長さんとお話しすることも多いのですが、何かお手伝いしたとしても1回研修して終わり、というが常でしたので。自分としても新しいチャレンジで、長期的に組織の中から変えていくことができるのなら面白いと思い、すぐに承諾しました。

古川:

ユカリアの行動指針のはじめに「他者を尊重しよう」というのがあります。DEIにも繋がる一番大事にしている行動指針です。文野さんの視点が入ることで、医療・介護の現場が変わっていくのでは、と思いお願いしました。これまでさまざまな活動をされてきて、日本のDEIにおける現在地をどのように感じていますか?

杉山:

「多様性が大事」という認識はこの5年くらいでだいぶ広まっているように感じますが、インクルージョン(包括性)は圧倒的に足りていません。例えば、車椅子を利用する人が面接を受けにきたとして、「うちは仕事さえちゃんとしてくれれば障害の有無なんて関係ないですよ」と、気持ち的にウェルカムだったとしても、会社の入り口に段差があったら、そもそも職場までたどりつくことができません。そういった意味で、まだまだ多様な人を活かせる社会にはなっていないと思います。

古川:

その課題はどのように乗り越えるといいのでしょうか。

杉山:

ソフトとハードの両面があり、段差をなくすなどはハード的な解決方法でわかりやすいと思います。大事なのはソフト面における大前提の認識を変えることです。病気や事故などで明日からでも車椅子生活が始まる可能性は誰にでもある。LGBTQも自分は当事者じゃなくても子供がそうかもしれない。「DEIって誰の問題?みんなの問題だよね」と。だから当事者になってから取り組むのではなく、そうなる前に多くの人を巻き込んで解決していくことが大事だと思います。

古川:

本当にその通りですね。そうした想像力を持つことが大切だと感じます。

多様性から生まれるイノベーション

古川:

企業という領域に限るとどんな現状が見て取れるでしょうか。

杉山:

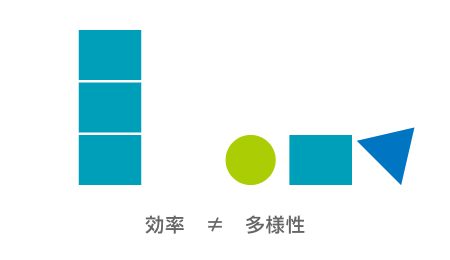

多様性って効率性とは相反するんです。同じサイズのモノを同じ作り方で作るほうが効率はいいですよね。形も素材も違うモノは重ねられないし運ぶのも大変みたいな。でも、高度経済成長期には効率性重視でよかったと思いますが、今は成熟期でマーケットも多様化している日本において多様性を取り入れないとイノベーションは起きない、成長がない時期に来ていると思います。

そうしたなかで、企業がDEIに取り組む理由は3つあるとお伝えしています。例えばLGBTQで言えば

①LGBTQの社員が働きやすい職場環境を整える。

②LGBTQのお客様に向けた商品やサービスの開発を行い顧客満足度を高める。

③取り組まないことによるリスクを回避する。

その他の属性であっても、社内にもお客様にも当事者は必ずいるはずです。10年前と違い、社会には関連情報が溢れていますので、当事者を傷つける表現や発信は「知らなかったから」では済まされない時代にきています。常に自分をアップデートさせることが大切だと思います。

古川:

企業としてはどのようなアプローチで取り組みをスタートすればいいのでしょうか。

杉山:

NPOセクターとの連携はそのひとつです。今日お伝えすることは、界隈のNPOでは常識的な話です。これまで活動してきて、企業とNPOの横のつながりが低いことはもったいないと感じています。お互いの強みとなる部分を生かし合いながら進めることができたら、より取り組みやすい状況が生まれるように思います。

古川:

今回杉山さんに社外取締役をお願いしたことは、まさにその一環と言えますね。逆にNPO側は経営的な視点の強化につながるでしょうし、お互いにとって良いことだと思います。企業内では具体的にどんな手法で取り組んでいくのでしょうか。

杉山:

「ルールづくり」と「文化づくり」の両輪を意識することが大切です。個人的にはルールが先だと思っていますが、企業の性質に合わせながら、とにかく両輪で進めていくことを推奨します。

大きすぎる男女格差が、日本のDEI浸透を妨げる遠因に

古川:

それで言えばユカリアはルールが先ですね。新しいことはある程度振り切ってやらないと進みませんからね。

そのような点でご紹介いただける取り組み事例などはありますか?例えば最近だと、2021年にナスダックが上場のルールに「(2026年までに)女性および人種・性的マイノリティーを取締役に選任すること」を義務化しました。それと比べると、この領域は欧米に比べて日本は遅れている印象があるのですが、杉山さんはその原因をどこに見出しますか?

杉山:

そもそも男女格差が大きすぎることです。2022年の日本のジェンダーギャップ指数は146か国中116位。日本は男女格の理解遅れていると思います。(2023年は125位とさらに後退)

古川:

強烈な要因ですね。ご自身の体感としてジェンダーギャップを感じたことはありますか?

杉山:

私個人としては女性ジェンダーから男性ジェンダーに移行したことで逆に暮らしやすくなった部分があります。「女の子だからあれもダメ、これもダメ」と言われていたのが「男ならどんどん頑張れ」と、制限されることから背中を押される機会が多くなりました。「女性だから片付けしておいて」みたいなことも言われなくなり、周囲からの扱いがここまで違うものなのかと驚きました。

古川:

私は今の日本に生まれて男性として育ってきましたが、実は優遇されているということがわかっていなかったのかもしれません。

例えば近年、女性の管理職を増やしていこうという機運が高まっていますが、そこに反対する男性も少なからずいると聞きます。

杉山:

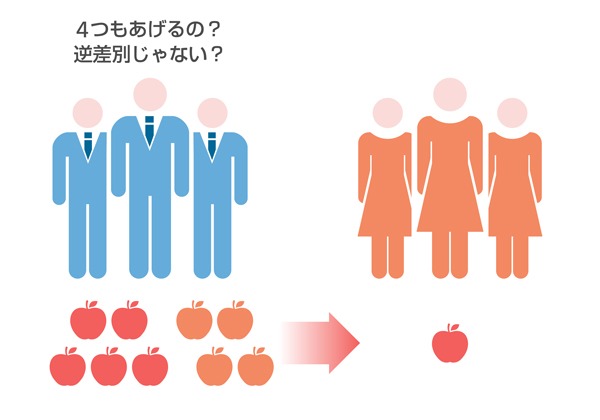

それに対してはよくリンゴの例え話をします。男性50人、女性50人の合計100人が100個のリンゴを分け合うとする。これを今までは50人の男性が90個も食べて、50人の女性は10個しかないリンゴを分けあっていた。それを50個ずつにしようと言っているだけなのです。そもそもがおかしいことに気付く必要がありますが、自分の特権には気付きにくいのも事実で、「逆差別だ」という声がでてしまい対立が生まれてしまう。

そこで周囲の協力も重要になります。次はシーソーの話で例えます。大きい人(強い立場の人)と小さい人(弱い立場人)が乗っていて傾いているシーソーを元の位置に戻したいとする。

そのときに多くの人は良かれと思って「私は中立の立場なので」と、シーソーの真ん中に乗ってしまうことが多いのではないでしょうか。これでは傾きは変わらず、本当の意味での中立とは言えません。

少数派の権利を多数決で決めている時点で無理があります。

傾きを戻すためにはアライ(Ally:理解者、支援者)として、小さな人の側に乗る必要があります。少しでもマイノリティー側に寄り添うことで、初めて傾きが変わっていくのです。