虎の巻その21 地域包括ケア病床を活用した病床再編実践(下)

※2021年8月24日に公開した記事を、2025年7月23日に一部更新しました

はじめに

こんにちは。虎兄(とらにぃ)です。病院経営コラム「病院経営~虎の巻~」。

前回は、地域包括ケア病棟を導入するメリットや運営上の課題についてお伝えしました。

今回は病棟の一部を地域包括ケア病床へ転換したA病院の事例をもとに、転換を検討する際の検証手法について紹介します。

A病院の概要

A病院は、ユカリアが過去に病床転換の検討を支援した中小病院です。内科や外科などの8診療科を標榜し、地域一般入院料1を算定する病床を60床、療養病棟入院1を算定する病床を48床持っています。A病院からユカリアに対する相談の内容は、建物の老朽化が進んでいるために建替えを検討したいので支援してほしい、ということでした。建替え後の病床機能に関する議論を行った結果、地域一般入院料1を算定している病床の全部または一部を地域包括ケア病床への変更を検討することになりました。

日当円を計算して、転換後の病棟の収益性を検証する

入院経過日数×日当円の計算で、病棟の収益性を簡易的に調べることができます。以前はレセプト電算ファイル(データの拡張子より「UKEファイル」と呼ばれることも)を用いて分析していましたが、最近ではデータ提出加算を届け出る医療機関が増えたため、EFファイル(※1)を使用することが多くなりました。

※1 Eファイル=診療明細情報 、Fファイル=行為明細情報

A病院の一般病棟(60床)におけるデータを分析した結果は、下記のとおりです。なお、分析は検証当時の診療報酬点数に基づいて行っています。2025年現在、地域包括ケア病床は41日目以降の入院料が逓減されますが、当時は逓減制がまだ導入されていませんでした。

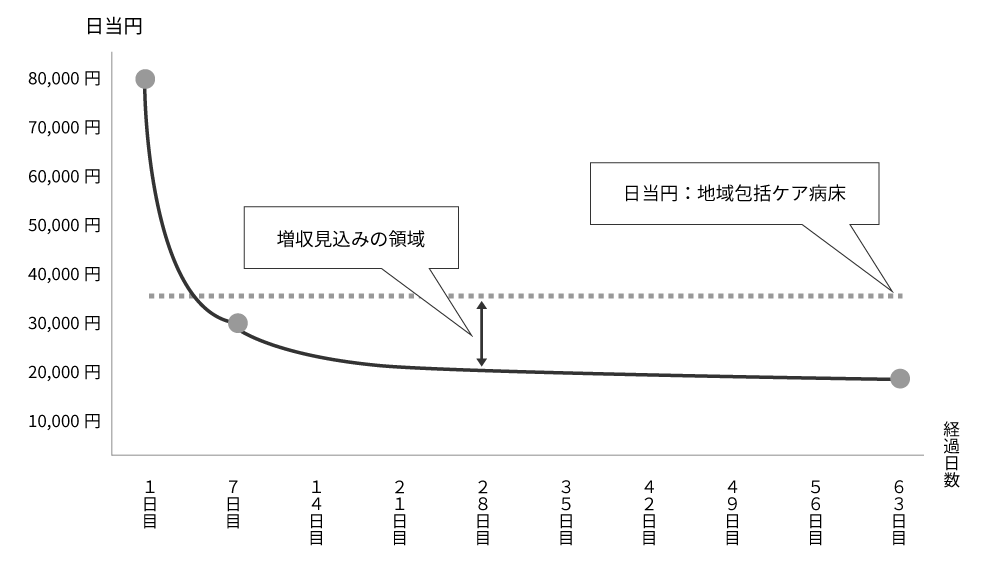

図で示しているとおり、入院初日の日当円は約80,000円に達しています。しかし日数が経過するとともに日当円は減少し、7日目以降は地域包括ケアの金額を下回りました。さらに日数が経過すると20,000円前後まで減少します。入院日数が長くなるほど、地域包括ケア病床が有利になります。

分析元データの入院日数と入院経過日数の分布割合から、延入院日数に対する入院7日目までの入院日数の構成比率は43.3%でした。この数値を定床数の60床に当てはめると、60床のうち34床を地域包括ケアに転換した方が増収になるという分析結果になりました。

新規入院患者の必要数を計算する

必要な新規入院患者を計算 することも重要です。以下のような計算式を用います。

1か月あたりの必要新規入院患者数の計算式

< 病床数 × 30.4(日) ÷ 平均在院日数 >

今回のような地域包括ケア病床のシミュレーションでは、平均在院日数の数値を仮に30日と設定すればよいでしょう。導入している医療機関では自院の実績値を使用してください。運用している20床を40床に増床する場合、20床では20.2人、40床では40.5人になり、約2倍の患者が必要になる計算です。

先述のA病院では入院に至る救急搬送の受入数が多く、病床再編後も十分な病床稼働率を維持できる可能性が高いことがわかったため、新規入院患者の必要数を詳細に検証することまで求められませんでした。

しかし、必要な入院患者数の算出と患者確保に向けた対策の検討は、多くの病院にとって非常に重要です。全国的に病床の稼働率はゆるやかな低下傾向にあり、患者確保のルート拡大や在院日数のコントロールなどの取り組みが求められています。

地域包括ケア病床は「ポストアキュート」「サブアキュート」(※2)の機能を持っていることから、地域の急性期病院からの紹介患者や、在宅や介護施設の急変患者の受け入れを促進することが求められています。これらの施設と日ごろから密に連携し、受け入れ依頼があったときは迅速に対応できるようにすることが、入院患者を安定的に確保することにつながります。

※2 ポストアキュート:急性期後に引き続き入院を要する状態

サブアキュート:在宅や介護施設等で症状が急性増悪した状態

まとめ

今回紹介した手法は、あくまでも地域包括ケア病床の導入検証における分析の一部です。

ユカリアの病院経営コンサルティングは、病院と何度も協議を重ねて経営方針の方向性と現場のやりたいこと(どのようなケアをしたいのかなど)を可視化し、中長期的な経営ビジョンを描きます。

「病院経営~虎の巻~」、次回もお楽しみに!