虎の巻その20 地域包括ケア病床を活用した病床再編実践(上)

※2021年8月20日に公開した記事を、2025年7月23日に一部更新しました

はじめに

こんにちは。虎兄(とらにぃ)です。病院経営コラム「病院経営~虎の巻~」。

地域包括ケアシステムの一端を担う病棟として重要な役割を持つ地域包括ケア病棟。2014年に新設されて以後、改正のたびに変更が加えられてきました。近年の診療報酬改定では、400床以上の病院の新たな届出が不可になる、比較的近い機能を持つ地域包括医療病棟が新設される、などの動きが見られましたが、中小病院の経営戦略において注目すべき病棟機能であることは変わりません。

今回は地域包括ケア病棟を運用するメリットや課題のほか、病床転換を検討する際の検証手法について、2回にわたり説明します。病床再編を検討する病院が導入のポイントを整理する一助となれば幸いです。

地域包括ケア病棟の機能

地域包括ケア病棟は主な機能として、①急性期治療を経過した患者の受け入れ ②在宅で療養する患者の受け入れ ③在宅復帰支援 の3つを担っています。

地域包括ケア病棟の持つ3つの機能と想定する入院患者像

①急性期治療を経過した患者の受け入れ

骨折・各手術・肺炎・心不全などの急性期治療を終えた後、退院を目指したリハビリテーションが必要な方や治療、経過観察が必要になる方。いわゆる「ポストアキュート」※

②在宅で療養を行っている患者の受け入れ

軽・中等症の急性疾患の緊急入院や待機手術、がん化学療法、緩和ケア、糖尿病の教育入院などが必要な方。いわゆる「サブアキュート」※

③在宅復帰支援

症状が安定し、在宅復帰に向けてリハビリテーションや療養が必要な方

※「ポストアキュート」とは、急性期後に引き続き入院を要する状態のこと。「サブアキュート」とは、在宅や介護施設等で症状が急性増悪した状態のこと

地域包括ケア病棟は急性期病院と自宅の橋渡し役として、地域医療において重要な役割を担っています。

メリットと課題

地域包括ケア病棟には、以下のようなメリットがあります。

- 対象疾患の制限がなく、幅広い患者を受け入れ可能です

- 患者の状態が安定しているために転院時期の見通しが立てやすく、病床のコントロールが容易です

- 入院60日まで算定可能で、入退院支援を計画的に進めやすくなります

一方で、課題や導入のネックになりやすい点は次のとおりです。

- 包括算定の割合が多く、高額な処置を行っても出来高で算定することができない場合があります

- 効率的な医療資源の投入が求められることから、ICTの活用やチーム医療、多職種連携、業務の見える化が重要です

- 「在宅復帰率」「自宅等から入棟した患者の割合」などの施設基準項目の達成が病院によって難しい場合があります。在宅医療の充実や、地域の医療機関や介護施設との連携強化が必須です

- 入院41日目以降は減点されます。病棟の効率的な運用が求められます

地域包括ケア病棟入院料は包括点数が比較的高く、使いやすい入院料と捉えられていた時期もありましたが、近年の診療報酬改定で施設基準が厳しくなり、導入のハードルが上がっています。

今後の診療報酬改定では、さらに厳格化が進むことが十分考えられます。地域医療における自院の立ち位置として、地域包括ケアシステムを担っていくことを考えている場合、地域包括ケア病棟の今後の方向性に注目する必要があります。

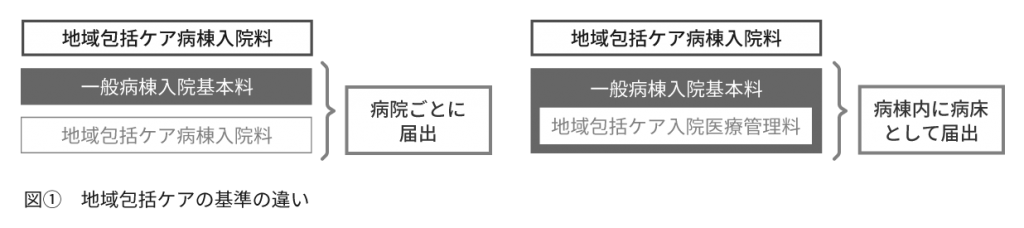

病床単位で導入することが可能

地域包括ケア病棟は病床単位で届け出ることもできます。病床ニーズや運営状況に応じて段階的に病床を拡大することで、現場スタッフが制度や運用の理解を深める時間を持つことができ、運用変更に対する不安感もリスクを分散できます。経営サイドにおいても、導入後の収益や稼働率の変化を確認しながら今後の拡大の可否を判断できます。

導入時の注意点として、病棟内に地域包括ケア病床を設ける場合は、より高い配置基準に合わせる必要があります。例えば、一般病棟(7対1)に設置する場合は7対1の看護配置、療養病棟(20対1)の場合は13対1の配置が求められます。

まとめ

中小病院は地域包括ケア病棟のメリットを理解し、病床の持つ機能を活用することによって、地域包括ケアを推進する中心的な存在になることができます。病床単位の導入も可能ですので、まずは数床から始めて運用状況を見ながら拡大する戦略をとることもできます。

一方で算定要件を達成するために、地域の医療機関や介護施設との連携の強化や、効率的な医療資源の投入を意識する必要があります。

次回の「病床再編の実践(下)」では、地域包括ケア病床への転換を検証した事例をもとに、導入の実践的なヒントをお届けします。

「病院経営~虎の巻~」、次回もお楽しみに!